- BizStyle ビズスタ東京版トップ

- Travel & Gourmetトラベル&グルメ

- 片道450㎞、愛車を飛ばして出逢った「奇跡」【ワイン航海日誌】

片道450㎞、愛車を飛ばして出逢った「奇跡」【ワイン航海日誌】

![]() 2019年3月28日

2019年3月28日

先日のことです。ふと、逢いたくなった人がいました。片道450 kmですので近くはない距離なのですが、愛車オーリスを飛ばして新東名へ。無事にお逢いすることができました。その人の名は、太安萬侶(おおのやすまろ)と言います。

日本最古の歴史書「古事記(こじき、ふることふみ、ふることぶみ)」の編纂人である安萬侶は、生誕は不詳。奈良時代の712年(和銅5年)に編纂された古事記は、神代における天地の始まりから推古天皇の時代に至るまでのさまざまな出来事が、神話や伝説を含んで紀伝体で書かれています。原本は現存せず、写本のみが伝わっているそうです。

古事記は、最初に時の元明天皇に献上されました。時は流れて1300余年、ワインがごく当たり前のように親しまれている現代ですが、奈良時代はいかがだったのでしょうか。聖書の中には、新旧合わせて「葡萄酒」が550回くらい語られていますが、残念ながら、古事記の中には登場しません。ですが、その原料である葡萄については、しっかり書かれているのです。

そんなわけで、まるで遠方に住む恋人に逢いに行くかのように、車を飛ばしてきた次第です。

古事記って、読んでみると面白いんですよね。個人的には、特に「黄泉の国」のくだりがお気に入りです。少し、ご紹介いたしましょう。

イザナミを失ったイザナギは、その悲しみから息子のヒノカグツチを殺してしまいます。しかし、イザナミの悲しみが癒えることはありません。ならば、どうするか。イザナミは、イザナミを迎えに黄泉の国へ行くことを決心します。

黄泉の国へたどり着き、 ドアの向こうのイザナミに声をかけました。「イザナミ、迎えに来たぞ、さあ帰ろう」。ドアの奥から、イザナミの声が聴こえます。「私は帰れない身なのです」。焦ったイザナギは説得を続け、どうにかイザナミに約束させます。「黄泉の国の神様に相談してみます。それまで絶対にこの扉を開けないでください。絶対ですよ」。しかし、待てど暮らせど、イザナミは現れません。痺れを切らしたイザナギは、とうとう扉を開けて中へ。そこには、変わり果てたイザナミの姿がありました。「どうして入ってきたのですか」「あの頃のままの自分を見ていて欲しかったのに」。イザナギは一目散で逃げ去りました。

ところが、これで終わりません。イザナギの反応にイザナミは激怒し、追ってを出して殺害を命じるのです。追われたイザナギは、葡萄と竹の子、そしてよく熟した桃を投げつけながら逃げ、何とか窮地を切り抜けます。しかし、黄泉の国からイザナミの声が。「そちら側の人間を毎日1000人殺す」という予告に対し、イザナギは毎日1500人の子を産むと答えます。

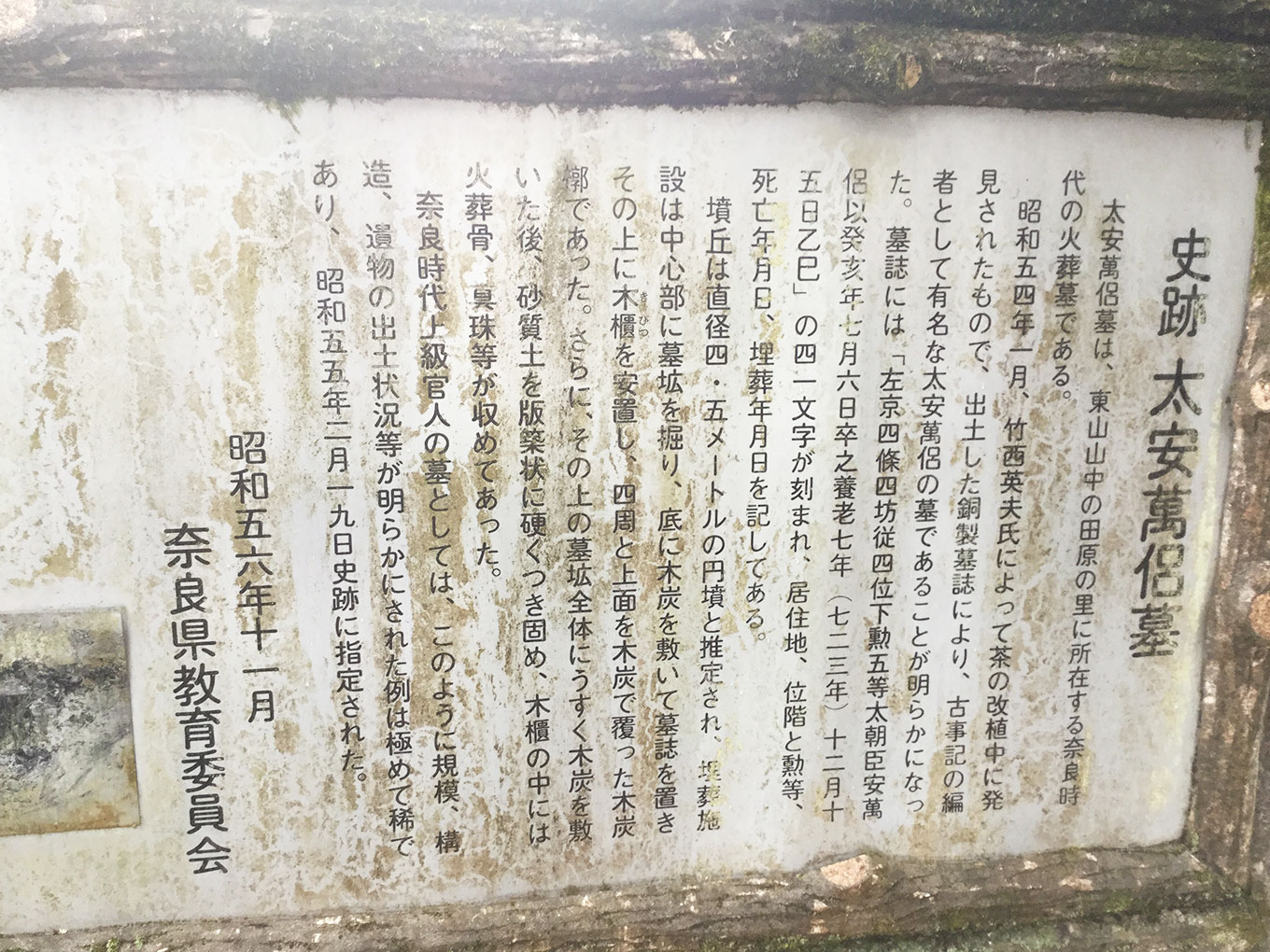

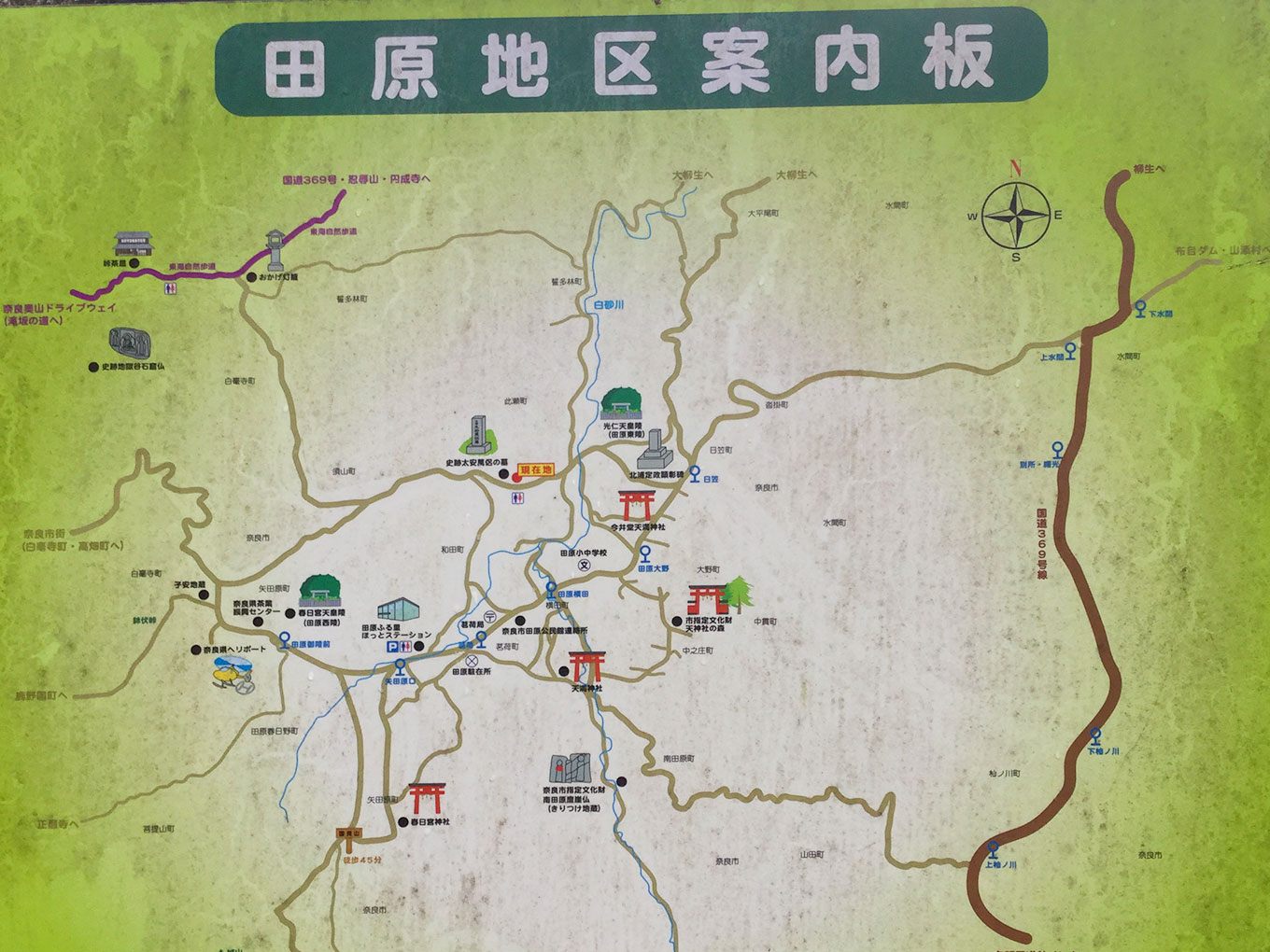

…と、物語はまだまだ続くのですが、安萬侶のお話でしたね。今回、私が出かけたのは、彼のお墓です。場所は奈良市田原の里、此瀬町の急斜面の茶畑の中にありました。

1979年1月18日、茶畑の苗木を植え替えていた当時61才の男性が、鍬に何かがコツンと当たる音に気付きます。さらに掘ってみると、出てきた炭のさらに奥に直径40cmほどの穴が開きました。これが、墓の発見の瞬間でした。

それまでは、大安萬侶は架空の人物と言われることもありましたので、これは世紀の大発見となりました。この田原の里には、奈良市内からバスが出ているのですが、便が多くありません。周囲には民宿やホテルもありませんので、もし皆さんがお出かけになるなら、マイカーをお持ちでないならレンタカーを借りることをおすすめします。

さて、現地は田んぼと茶畑に囲まれていました。村の皆さんは優しい方ばかりで、約900㎞の距離を往復する私をとても親切に迎えてくれました。感動を覚えながら安萬侶の墓をお詣りし、この経験を噛みしめながら急な坂道を降りると、ひとりの男性に出逢いました。年のころは70歳前後でしょうか、親しみを込めて「こんにちは」と挨拶すると、少し言葉を交わす機会に恵まれました。

町の歴史を教わりつつ、「発見者の竹西さんはまだご健在ですか?」と訊ねました。すると、「親父は6年前に95歳で亡くなりました」とお答えになったので、ぶっ飛んでしまいました。この方は、世紀の大発見者、竹西英夫さんのご子息さんだったのです!

不思議な巡り合わせに感謝するばかりでしたが、不思議と言えば、こんなこともありました。田原の里に着くまでは土砂降りだったのに、車を降りるとまさにピーカンの快晴。偶然の出逢いも、素晴らしい天候も、神秘的な何かを感じずにはいられない旅となりました。

古事記には登場しないものの、この地はワインとも縁がありますので、雑学エピソードをひとつ。奈良出身の映画監督・河瀬直美さんの『殯の森(もがりのもり)』は、この田原の里がロケ地だったそうです。この作品は、第60回カンヌ国際映画祭の最高賞パルム・ドールに次ぐ審査員特別大賞「グランプリ」を受賞した名作ですね。また、河瀬さんご本人は、昨年の8月から一般社団法人日本ソムリエ協会のソムリエ・ドヌールを務めておられます。ワイン通の河瀬さんですから、これからの作品も目が離せませんね。

古事記の中では、葡萄のことを「蒲子(えびかずらのみ、えびかずら)」と呼んでいます。奥に分け入るほど豊かな世界が広がっているのは、ワインも日本史も同じですね。

近き日にまた、訪ねてみたい奈良の里、田原やま里の地。

著者:熱田貴(あつたたかし)

経歴:昭和13年7月7日、千葉県佐原市に生まれる。外国にあこがれ(株)日之出汽船に勤務し、昭和38年まで客室乗務員として南米、北米を回りワインに出会う。39年にホテルニューオータニ料飲部に。44年~47年までフランス・ボルドー、ドイツ・ベルンカステル、オーストリア・ウィーン、イギリス・エジンバラにてワイナリー、スコッチウィスキー研修。48年ホテルニューオータニ料飲部に復職。平成3年に東京麹町にワインレストラン「東京グリンツィング」を開業。平成9年に日本ソムリエ協会会長に就任。「シュバリエ・ド・タストヴァン」「コマンドリー・デュ・ボンタン・ドゥ・メドック・エ・デ・グラーヴ」「ドイツワイン・ソムリエ名誉賞」など海外の名誉ある賞を数々受賞。その後も数々の賞を受賞し、平成18年に厚生労働省より「現代の名工」を受賞、平成22年度秋の褒賞で「黄綬褒章」を受賞。現在は一般社団法人日本ソムリエ協会名誉顧問、NIKI Hillsヴィレッジ監査役などを務めている。

★ワイン航海日誌バックナンバー

【1】もう1人いた「ワインの父」

【2】マイグラスを持って原産地に出かけよう

【3】初めてワインに遭遇した頃の想い出

【4】冬の楽しみ・グリューワインをご存知ですか?

【5】仁木ヒルズワイナリーを訪ねる

【6】酒の愉しみを詠んだ歌人の歩みを真似てみる。

【7】シャンパーニュ地方への旅

【8】エルミタージュの魔術師との出逢い

【9】ワインと光

【10】ワインから生まれた名言たち

【11】ワイン閣下との上手な付き合い方

【12】学問的・科学的とは言えない、でも楽しいワインの知識

【13】ホイリゲでプロースト!旅の途中・グリンツィング村の想い出

【14】幕臣・山岡鉄舟は、果たして酒には強かったのか

【15】ワイン、日本酒、そしてお茶。それぞれの魅力、それぞれの旅路。

【16】北の大地「北加伊道」に想いを馳せて

【17】高貴なるワインだけを愉しみたいなら、洞窟のご用意を

【18】楽しむことが大事なれど、楽しみ方は人それぞれに。

【19】よいワインが育つゆりかご、「蔵」について

【20】あれから60年、まだまだ続く「ワインの旅」

Recent Newsトピックス

Menuメニュー

Rankingランキング

-

氷にも耐えうるアウター、こだわりの”カナダグース”48148pv

-

トヨタが提案する車のサブスクリプションサービス44489pv

-

上に乗るだけで体幹づくり、ドクターエアの威力とは44215pv

Back Numberバックナンバー

2025年11月28日 発行

最近見た記事

- 最近見た記事はありません。

facebook

facebook