- BizStyle ビズスタ東京版トップ

- Arts & Cultureアート&カルチャー

- よいワインが育つゆりかご、「蔵」について【ワイン航海日誌】

よいワインが育つゆりかご、「蔵」について【ワイン航海日誌】

![]() 2019年1月24日

2019年1月24日

欧州のワインの酩醸地を旅すると、いつも「ワイン蔵の神秘さ」に驚かされます。

ワインの出来・不出来は、畑や葡萄、気候風土などに大きく左右されます。いわゆる「グレート・ヴィンテージの年」、日本語で「当たり年」のワインでも、保存・保管状態が味わいに影響することは、皆さんよくご存じですよね。

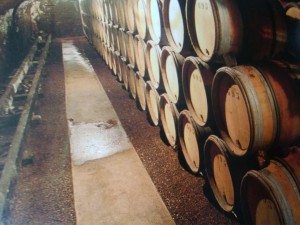

ワインを保存するためのワイン蔵は、2種類に大別することができます。ご存じの通り、ワインは一定期間寝かせるのですが、この時、樽の中で保存・育成する蔵をシェ(chai)と呼びます。

シェでの管理工程は、ワインの品質を決定づける要素のひとつです。自分たちのワインに適した樽を使うだけでなく、樽の内部の焼き具合から、蔵の中の温度や湿度の管理(最近ではコンピュータ管理されているケースが多いです)まで。蔵の中の状態のチェックは極めて重要ですから、当然、最高責任者が存在します。フランスでは「maitre de chai」と呼ばれています。

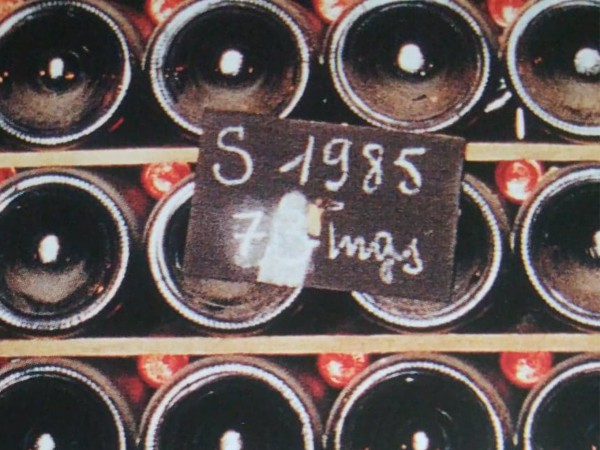

ワインのタイプにもよりますが、数か月後、あるいは数年後に、ワインは樽からビンへと移ります。この時、ワインが入ったボトルは別の蔵へと移され、熟成を重ねることになります。このボトルを保存する蔵は、キャーブ(Cave)と呼びます。

キャーブにも、シェとは異なる重要な役割が課せられます(ただし、最高責任者はmaitre de chai一人ですから、「maitre de Cave」とは呼びません)。どちらの蔵も、いくつかの条件があります。北向きでなければいけないとか、涼しくて湿度や温度が自然に保たれた地下深くがよいとか、希望を数え上げればキリがないほどです。

maitre de chaiは、日本酒づくりで言う「杜氏」さんに当たります。日本酒でも、熟成庫が重要な役割を果たしますよね。

たとえば、栃木県の烏山にある日本酒メーカー「東力士」さんの古酒は、人里はなれた山の中にある天然自然の穴蔵(戦時中は戦車を製造していた秘密の穴蔵)が使われているそうです。夏冬季節に関係なく湿度が一定なので、熟成には最適なのだとか。この恵まれた「蔵」の中で、20年から30年という長い年月をかけて熟成された彼らの古酒は、まさにモンラシェ(montrachet)のような深みが味わえます。ぜひ一度味わってみてください、おすすめですよ。

「東力士」さんの天然穴蔵

「東力士」さんの天然穴蔵

話はポンポンと飛びますが、蔵の重要性にまつわるエピソードをひとつ。フランスで有名なシャトーのワイン蔵が夏の暑さに耐え切れず、人気を落としてしまったことがあります。それは1976年のことで、原因は半地下のキャーブの湿度ありました。一度人気を落とすと信用を取り戻すのは大変ですが、結局、蔵を改造して立ち直ったのだそうです。

ブルゴーニュ地方の古いワイン蔵には、数十メートルという深い地下にキャーブが設置されているケースもあります。たとえば、パリから東に150 km ばかり移動すると、かの有名な「シャンパーニュ地方」に到着します。この地でKRUG社やポメリー社のワイン蔵を訪ねれば、仮に貴方がシャンパーニュを苦手にしていたとしても、瞬時にして虜になってしまうはずです。あなたは、決してシャンパーニュを「泡」呼ばわりせず、その歴史と伝統、そして働く人々の汗に深い敬意を示すでしょう。

余談ですが、友人のパリジャンが、こう話していました。「花の都パリに住んでシャンパーニュを愛でない人は、パリを半分もエンジョイしていない」と。

さて、完璧な自然条件に恵まれたワイン蔵と言えば、フランスはロワール地方のヴーヴレィ(Vouvray)地区も忘れるわけにはいきません。ここでは、かつて古代人が住んでいた穴蔵が、ワイン蔵として活用されているのです。

この地方で生まれた作家/医師のフランソワー・ラブレーは、「ロワールの子たちは、オギャーオギャーではなく『飲みたーい、飲みたーい』と叫びながら生まれてくる」と書いています。ヴーヴレィのワインが聖マルタンの時代から評価が高いのは、ワイン蔵の存在が大きいと思います。

一方、ドイツのモーゼル川沿いにあるワインの酩醸地・ツェルで、とあるワイン蔵を訪ねると、ワイン樽の上に黒猫のレプリカが飾られていました。ドイツでは黒猫「シュワルツカッツ」は美味しいワインを意味しているのです。

わが国では、酒を飲んで赤い顔をしていると「酔っている」と表現しますよね。ドイツでは、ワインを飲み過ぎている顔の色を指して、「赤い」ではなく黒い色(Schwarze farbe)と言います。白猫が、樽からポタポタこぼれ落ちる液体を朝からチビリチビリとやっていた、そんなワインが不味いはずがない…というわけですね。

ツェル村の限られた畑から造られたワインは、ツェルの黒猫(Zeller Schwarze Katz)とラベルに記載することを許されています。二月二十二日は猫の日ですので、ぜひ黒猫ラベルのワインを。もちろん、愛猫とご一緒に。

最後にもうひとつ、蔵から生まれた言葉をご紹介しておきましょう。

ドイツのワイン法の中に「Kabinett」というカテゴリがあります。もとはキャビネット(cabinet)から来ているのですが、本来の意味は「貴重品を保存するための小部屋」を指します。シュランク(Schrank)も近い意味で、似た言葉ですね。

さて、そのキャビネットの一番奥に、忘れられていた一本のワインを見つけます。口にしてみると、何とも素晴らしい味に育っていた…というエピソードから、美味しいワインのことをcabinetと呼ぶようになったそうです。

フランスの酩醸地ブルゴーニュ地方のキャーブから生まれた言葉に、「Derriere les Fagots」があります。「秘蔵の」とか「薪の後ろの忘れられた一本」とか、ワインの味を褒める言葉としてよく使われました。よい蔵がワインを育てる…どうやら、間違いなさそうですね。

著者:熱田貴(あつたたかし)

経歴:昭和13年7月7日、千葉県佐原市に生まれる。外国にあこがれ(株)日之出汽船に勤務し、昭和38年まで客室乗務員として南米、北米を回りワインに出会う。39年にホテルニューオータニ料飲部に。44年~47年までフランス・ボルドー、ドイツ・ベルンカステル、オーストリア・ウィーン、イギリス・エジンバラにてワイナリー、スコッチウィスキー研修。48年ホテルニューオータニ料飲部に復職。平成3年に東京麹町にワインレストラン「東京グリンツィング」を開業。平成9年に日本ソムリエ協会会長に就任。「シュバリエ・ド・タストヴァン」「コマンドリー・デュ・ボンタン・ドゥ・メドック・エ・デ・グラーヴ」「ドイツワイン・ソムリエ名誉賞」など海外の名誉ある賞を数々受賞。その後も数々の賞を受賞し、平成18年に厚生労働省より「現代の名工」を受賞、平成22年度秋の褒賞で「黄綬褒章」を受賞。現在は一般社団法人日本ソムリエ協会名誉顧問、NIKI Hillsヴィレッジ監査役などを務めている。

★ワイン航海日誌バックナンバー

【1】もう1人いた「ワインの父」

【2】マイグラスを持って原産地に出かけよう

【3】初めてワインに遭遇した頃の想い出

【4】冬の楽しみ・グリューワインをご存知ですか?

【5】仁木ヒルズワイナリーを訪ねる

【6】酒の愉しみを詠んだ歌人の歩みを真似てみる。

【7】シャンパーニュ地方への旅

【8】エルミタージュの魔術師との出逢い

【9】ワインと光

【10】ワインから生まれた名言たち

【11】ワイン閣下との上手な付き合い方

【12】学問的・科学的とは言えない、でも楽しいワインの知識

【13】ホイリゲでプロースト!旅の途中・グリンツィング村の想い出

【14】幕臣・山岡鉄舟は、果たして酒には強かったのか

【15】ワイン、日本酒、そしてお茶。それぞれの魅力、それぞれの旅路。

【16】北の大地「北加伊道」に想いを馳せて

【17】高貴なるワインだけを愉しみたいなら、洞窟のご用意を

【18】楽しむことが大事なれど、楽しみ方は人それぞれに。

Recent Newsトピックス

2025年7月1日

ハンティングワールド初のハードスーツケース「シリウス」登場|美意識と機能を極めたエグゼクティブ仕様

PR

2025年7月1日

ハンティングワールド初のハードスーツケース「シリウス」登場|美意識と機能を極めたエグゼクティブ仕様

PR

冒険家が開発したフィールドバッグから歴史の幕を開けた米国発の『ハンティングワールド』。サファリツアーの経験をもとに3層構造のオリジナル素材…

記事をもっと見る 2025年6月30日

都心不動産に500万円から投資可能!アズ企画設計の小口化商品「アウラゾーナ南青山」第1号案件始動

PR

2025年6月30日

都心不動産に500万円から投資可能!アズ企画設計の小口化商品「アウラゾーナ南青山」第1号案件始動

PR

新・不動産小口化商品の第1号案件が来月より販売開始 まずは下のグラフをご覧いただきたい。 東京圏、特に都心5区の地価公示価格は、日本全国…

記事をもっと見る 2025年6月27日

USJ徒歩圏内!ホテル ユニバーサル ポート&ヴィータで叶える上質ステイ

PR

2025年6月27日

USJ徒歩圏内!ホテル ユニバーサル ポート&ヴィータで叶える上質ステイ

PR

関西圏を代表するテーマパーク、大阪市のユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)は、世界のトップブランドをテーマにした刺激的なエンターテイ…

記事をもっと見る 2025年6月18日

中小企業で働く すべての人とその家族に 金融業界ができること

PR

2025年6月18日

中小企業で働く すべての人とその家族に 金融業界ができること

PR

日本商工会議所が昨年発表した中小企業の人手不足に関する調査結果(※1)によると、「人手が不足している」と回答した企業は6割を超えたという。…

記事をもっと見る

Menuメニュー

Rankingランキング

-

氷にも耐えうるアウター、こだわりの”カナダグース”47511pv

-

トヨタが提案する車のサブスクリプションサービス44135pv

-

上に乗るだけで体幹づくり、ドクターエアの威力とは43618pv

Back Numberバックナンバー

2025年06月27日 発行

最近見た記事

- 最近見た記事はありません。

Twitter

Twitter facebook

facebook