- BizStyle ビズスタ東京版トップ

- Arts & Cultureアート&カルチャー

- アートは人を救うものだと思っている【写真と生きる】

アートは人を救うものだと思っている【写真と生きる】

![]() 2018年7月26日

2018年7月26日

世界のフォトフェスティバル例

フランスのラ・ガシイ

[速水]

アマナは”Living with Photography”というのをうたっているわけですけれども、世界では既に様々な「写真のある暮らし」の事例があって、わたしたちはそこからいくつか学んできました。

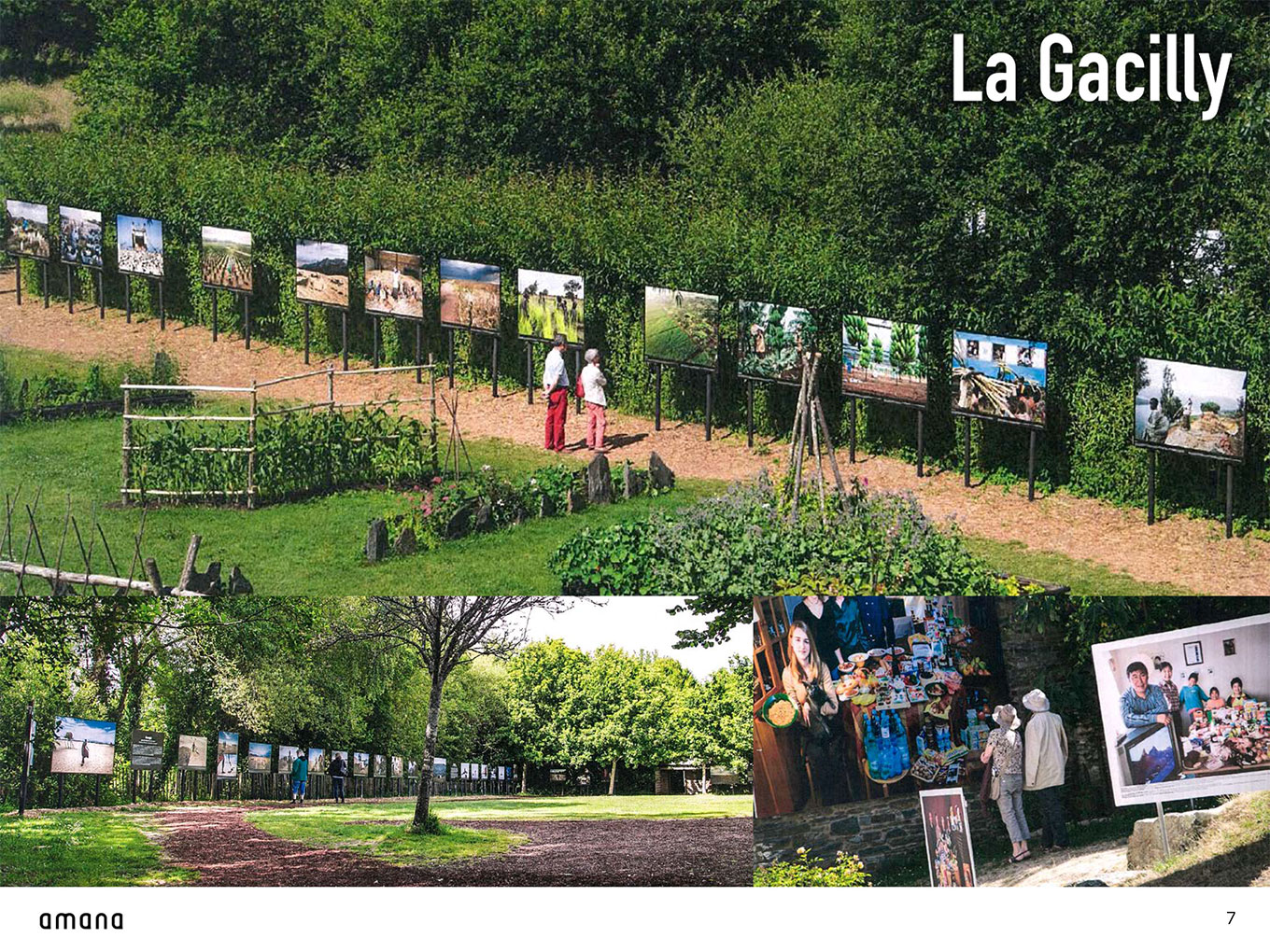

ひとつは、フランスにあるラ・ガシイ(La Gacilly)という本当に小さな町です。この町では、屋外型の大型展示を特徴とするフォトフェスティバルが毎年開催されています。

とても自然が美しい町なのですが、その自然の中やヨーロッパの古い町並みの中に、写真が存在感を持って飾られているというフェスティバルです。

その町は、非常に辺鄙なところで、パリから高速鉄道で2時間。さらに車で1時間くらいの場所にあります。最後のアプローチ方法が車しかないんです。ですので、車で町まで向かうわけですが、町に入ると同時に大きな写真が目に入り、そこで周りの風景が一変します。あ、フォトフェスティバルをやっている町に来た、というのがすぐに分かる。

そのフェスティバルは毎年テーマが変わるのですが、2016年のテーマが「日本」と「海」だったんです。その時に、主催者の方から、日本がテーマなので、コンテンツで協力してくれないか、という打診がアマナにあり、そこからそのフェスティバルとアマナのお付き合いが始まりました。

わたしたちも、そのときに初めて、そのようなフォトフェスティバルがフランスの小さな町で開かれているのを知り、実際何人かが出向いたのです。そして行ってみたらやはり素晴らしかった。フランスの、ブルターニュ地方の美しい自然の中に、かなりのインパクトのある大型写真が展示されていて、写真を楽しむという一つのあり方を、実際に見せられた気持ちでした。

[黒田]

へ〜!規模が大きいですね。屋外ということで、色々課題もあると思いますけど。

[速水]

今年で15回目になるフォトフェスティバルなのですが、15年という数字が何を表しているのかというと、写真が外に持ち出せるようになってから15年ということだと思います。

それこそ、耐光性の問題ですとか、大型のプリント技術ですとか、そういったところが現実的になってきて外に写真を持ち出した、というのが彼らのスタートだと思うんですね。何がすごいって、人口がたったの2000人くらいなんですよ。その町に40万人がフォトフェスのために訪れる。ちょっと聞くと、ほんとかな?と思うのですが、去年実際に行ってみて、この40万という数は本当だなと実感しました。

平日でも休日でも関係なく皆さん写真を見ながら歩いていらっしゃるんですね、地元の方だけではなくて見るからに旅行者の方々も。写真を見ながら語り合い、時間を過ごしている、という状況を目にしまして、人口2000人の小さな町に40万人が来るのも嘘ではないのだろうなというように思いました。

ここのフェスティバル自体の成り立ちも面白いのですが、主催者がこの町出身の企業グループの社長なんです。イブロシェ(Yves Rocher)というグループなんですが、様々な事業をやっている中の一つが、この町で取れたハーブなどを原料としてつくるオーガニック化粧品のブランドなんです。

そういった企業グループの社長が、フェスティバルをやることにどんな意味があるのか、というと、彼はいろいろな意味でこの町を守りたい、守る決心をしたのだと思います。守るというのがどういうことかというと、町の自然を守り、さらに雇用をつくり続けるということです。そして、その自然と人間の文化の共生を考えた結果、人間の文化の象徴である「写真」と、この美しい「自然」の調和というものを考え、このフェスティバルをつくり、育ててきたんだろうと思います。これが一つ目の例です。

[黒田]

面白いですね、文化と自然の調和というのは壮大なテーマですが、こうして拝見していると写真はそれを可能にする数少ないコンテンツな気もします。

Recent Newsトピックス

2025年11月10日

家族に頼らず、自分で選ぶ。 変わり始めた、シニアの住意識

PR

2025年11月10日

家族に頼らず、自分で選ぶ。 変わり始めた、シニアの住意識

PR

介護サービスの持続性が社会的課題として浮上している。人手不足や費用負担の増大など、制度的な限界が露呈する中で、多くの人が心に抱くのは、自立…

記事をもっと見る 2025年11月10日

世界の投資家が注目!今なお成長を続けるドバイ不動産の魅力とは?

PR

2025年11月10日

世界の投資家が注目!今なお成長を続けるドバイ不動産の魅力とは?

PR

世界中の個人投資家が、続々とドバイに集まる理由。 資産運用に関心の高いビジネスパーソンであれば、一度は海外不動産市場に目を向けたことがおあ…

記事をもっと見る 2025年11月7日

都市近郊で“非日常”を味わう。リニューアルで生まれ変わった亀の井ホテル3選【青梅・九十九里・大洗】

PR

2025年11月7日

都市近郊で“非日常”を味わう。リニューアルで生まれ変わった亀の井ホテル3選【青梅・九十九里・大洗】

PR

都市近郊で出会える非日常。 2025年リニューアルの3ホテルで過ごす時間そのものが旅になる。 旅の目的は「観光地を巡ること」から、「どんな…

記事をもっと見る 2025年11月6日

AIが議事録を自動作成!Plaud Note Proで仕事が劇的に変わる理由とは?

PR

2025年11月6日

AIが議事録を自動作成!Plaud Note Proで仕事が劇的に変わる理由とは?

PR

記録・要約・AI提案まで。仕事が変わるAIボイスレコーダー 会議にブレスト、プレゼンに商談。ビジネスパーソンの日常は、常に会話とともにある…

記事をもっと見る

Menuメニュー

Rankingランキング

-

氷にも耐えうるアウター、こだわりの”カナダグース”48069pv

-

トヨタが提案する車のサブスクリプションサービス44438pv

-

上に乗るだけで体幹づくり、ドクターエアの威力とは44136pv

Back Numberバックナンバー

2025年10月31日 発行

最近見た記事

- 最近見た記事はありません。

Twitter

Twitter facebook

facebook